膝痛 施術内容

1:膝関節の筋肉の柔軟性向上(ストレッチ、施術)

2:大腿四頭筋の強化(トレーニング指導)

3:姿勢の歪み、動作(スポーツの動き)からの膝関節への負担を確認(姿勢を良くする為の施術や動作指導、トレーニング、ストレッチを指導)

膝痛の方で大切な事は膝関節を安定させる事、膝周りの筋肉を柔らかくすること、姿勢の崩れを改善することです。

1:膝関節の筋肉の柔軟性向上(ストレッチ、施術)

2:大腿四頭筋の強化(トレーニング指導)

3:姿勢の歪み、動作(スポーツの動き)からの膝関節への負担を確認(姿勢を良くする為の施術や動作指導、トレーニング、ストレッチを指導)

膝痛の方で大切な事は膝関節を安定させる事、膝周りの筋肉を柔らかくすること、姿勢の崩れを改善することです。

膝痛 原因

変形性膝関節症

膝関節の痛みで最も多いのが変形性膝関節症です。膝関節を支える筋力の低下、加齢や肥満などにより膝関節の機能が低下、負担が増す事により、膝軟骨や半月板のかみ合わせが緩んだり変形や断裂を起こし、多くが炎症によって関節が腫れたり痛みを伴う病気です。 膝関節のクッションの役目を果たす膝軟骨や半月板が長期間に少しずつすり減り変形することで起こるもの(一次性)と、関節リウマチや膝のケガなどの他の原因によって引き起こされるもの(二次性)の2種類がある。 男女比は1:4で女性に多くみられ、高齢者になるほど罹患率は高くなります。主な症状は膝の痛みと水がたまることです。 初期では立ち上がり、歩きはじめなど動作の開始時のみに痛み、休めば痛みがとれますが、正座や階段の昇降が困難となり(中期)、末期になると、安静時にも痛みがとれず、変形が目立ち、膝がピンと伸びず歩行が困難になります。 標準整形外科学より

上のレントゲン写真(膝関節)は左側の写真は外側の隙間が狭く、右側の写真は内側が狭くなっております。

このように膝関節に変形が起こっている状態の事を言います。

標準整形外科学より

上のレントゲン写真(膝関節)は左側の写真は外側の隙間が狭く、右側の写真は内側が狭くなっております。

このように膝関節に変形が起こっている状態の事を言います。

半月板損傷

上の写真(膝模型)で膝関節の間にある青いゴムのような物のことを言います。

この半月板は役割があって存在しています。

上の写真(膝模型)で膝関節の間にある青いゴムのような物のことを言います。

この半月板は役割があって存在しています。

半月板の役割

1:膝関節のクッションの役割 関節・運動器の機能解剖(下肢編)より

上の図のように膝関節は荷重関節(体重がかかる関節)なので半月板が無いと1点に荷重が集中してしまいます。

それを半月板をかいする事で荷重を分散させます。

2:膝関節を横から支える

関節・運動器の機能解剖(下肢編)より

上の図のように膝関節は荷重関節(体重がかかる関節)なので半月板が無いと1点に荷重が集中してしまいます。

それを半月板をかいする事で荷重を分散させます。

2:膝関節を横から支える

関節・運動器の機能解剖(下肢編)より

上図のように膝関節の横の隙間に半月板があることによって膝関節を支えます。

3:関節液の潤滑を良くする

関節・運動器の機能解剖(下肢編)より

上図のように膝関節の横の隙間に半月板があることによって膝関節を支えます。

3:関節液の潤滑を良くする

関節・運動器の機能解剖(下肢編)より

関節には関節を覆うように関節包とい袋があり、その中に液体(関節液)があります。半月板は膝関節の中の滑液を動かし滑順をよくすると言われています。

半月板は膝の曲げ伸ばしで動きます

関節・運動器の機能解剖(下肢編)より

関節には関節を覆うように関節包とい袋があり、その中に液体(関節液)があります。半月板は膝関節の中の滑液を動かし滑順をよくすると言われています。

半月板は膝の曲げ伸ばしで動きます

関節・運動器の機能解剖(下肢編)より

上図のように膝関節の曲げ伸ばしに伴って、挟まれないように半月板は移動します。

膝を曲げていくと後方に、膝を伸ばすときは前方に移動します(実際は回線運動を伴いながら複雑な動きをします)。

しかし、姿勢が歪んでしまって膝がO脚やX脚になってしまったらどうでしょう?

関節・運動器の機能解剖(下肢編)より

上図のように膝関節の曲げ伸ばしに伴って、挟まれないように半月板は移動します。

膝を曲げていくと後方に、膝を伸ばすときは前方に移動します(実際は回線運動を伴いながら複雑な動きをします)。

しかし、姿勢が歪んでしまって膝がO脚やX脚になってしまったらどうでしょう?

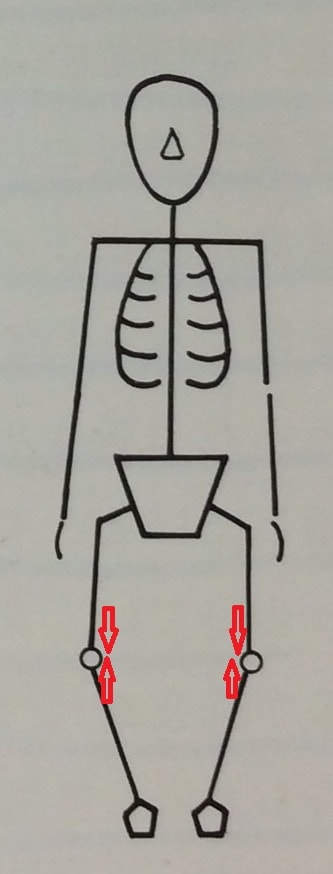

このようにO脚の状態でしたら・・・・

このようにO脚の状態でしたら・・・・

膝の間の内側にある内側半月板が潰されてしまいます。

逆に、X脚だと外側半月板が潰されてしまいます。

また、膝は曲げ伸ばしの際に、ねじれの運動が起こっております。

スクリューホームムーブメントといって膝を伸ばしきったときは下腿は外旋(足先が外を向く方向)し、曲げるときに下腿は内旋(足先が内側を向く方向)に動くとされています。

O脚やX脚のように膝が歪んでいるとスクリューホームムーブメントが上手く機能せず半月板に負担がかかってしまうことも考えられます。

膝が歪んだ状態で歩いたり、走ったり、しゃがみ込んだりしていく中で徐々に半月板に負担がかかり続け半月板を損傷します。

これまでの事を踏まえて、膝関節は大腿四頭筋という太ももの筋肉がしっかり働く事で安定します。変形性膝関節症や半月板損傷などの状態では大腿四頭筋がしっかりと働いていない状態です。

また、膝周りの筋肉が硬くなると膝関節に負担がかかり曲げ伸ばしで痛みがでやすくなります。

先ほど述べたように姿勢の崩れからも膝に負担がかかります。

背中が曲がった姿勢や、身体が捻れていると膝も曲がったり捻れた状態のままになり負担がかかり続けます。

膝の間の内側にある内側半月板が潰されてしまいます。

逆に、X脚だと外側半月板が潰されてしまいます。

また、膝は曲げ伸ばしの際に、ねじれの運動が起こっております。

スクリューホームムーブメントといって膝を伸ばしきったときは下腿は外旋(足先が外を向く方向)し、曲げるときに下腿は内旋(足先が内側を向く方向)に動くとされています。

O脚やX脚のように膝が歪んでいるとスクリューホームムーブメントが上手く機能せず半月板に負担がかかってしまうことも考えられます。

膝が歪んだ状態で歩いたり、走ったり、しゃがみ込んだりしていく中で徐々に半月板に負担がかかり続け半月板を損傷します。

これまでの事を踏まえて、膝関節は大腿四頭筋という太ももの筋肉がしっかり働く事で安定します。変形性膝関節症や半月板損傷などの状態では大腿四頭筋がしっかりと働いていない状態です。

また、膝周りの筋肉が硬くなると膝関節に負担がかかり曲げ伸ばしで痛みがでやすくなります。

先ほど述べたように姿勢の崩れからも膝に負担がかかります。

背中が曲がった姿勢や、身体が捻れていると膝も曲がったり捻れた状態のままになり負担がかかり続けます。

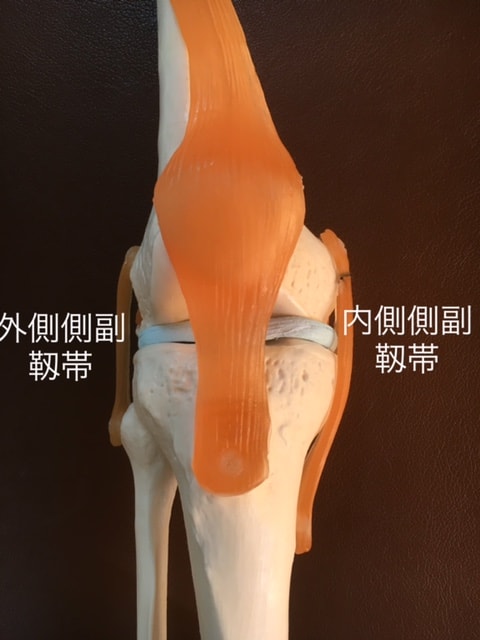

靭帯損傷

膝の靭帯損傷はスポーツの場面だけでなく日常生活のささいな事で起こることもあります。 膝の靭帯の中で大きな靭帯は・前十字靭帯

・後十字靭帯

・内側側副靭帯

・外側側副靭帯

この四本の靭帯があります。 そもそも靭帯って何のためにあるの? 筋肉はゴムのように伸び縮みして身体を動かす役割ですがますが、靭帯は伸びも縮みもしません。 その長さのままです。筋肉よりも強度も強くしっかりとした線維でできており、役割としては体(骨)が動き過ぎないように止める(安定させる)役割なんです。 この絵は前十字靭帯と後十字靭帯です。

両靭帯は交差しています。だから十字靭帯なんて呼ぶのですね・・・

それらはそれぞれの役割をになっています。

この絵は前十字靭帯と後十字靭帯です。

両靭帯は交差しています。だから十字靭帯なんて呼ぶのですね・・・

それらはそれぞれの役割をになっています。

前十字靭帯損傷

四肢と脊椎の診かたより

この絵は前十字靭帯損傷の有無を把握する為の検査の一つです。

前方引き出し徴候ですが下腿の骨を手前に引っ張っています。前十字靭帯が損傷すると下腿が手前に引き出されるのが大きくなります。

よって、前十字靭帯の役割は下腿が前方へ飛び出さないように止めている役割なんです。

前十字靭帯を完全に断裂してしまうと手術になる場合がほとんどです。

スポーツの場面で損傷する事が多く、強く踏み込んだり、無理に方向転換を行う際に膝がねじれてしまい損傷します。

前十字靭帯の手術後はリハビリテーションが必要になります。スポーツ復帰まで膝関節の可動域の獲得、筋力をつけて安定性の獲得を目指します。

病院でのリハビリが終わっても自分自身で膝の筋トレやストレッチなどのリハビリは継続的に必要になります。

これを怠ると膝に痛みや違和感が出現したりします。

手術で靭帯を再建しているのですが完璧に元通りとはいけません。手術側の筋力が良いほうと比べて弱かったり、動きが少し硬かったり、身体の使い方がどうしても怪我をしたほうをかばって動いてしまい、筋力が弱りやすいです。

スポーツをされている方こそ継続的なリハビリのトレーニングは必要になります。スポーツをやめた方でも今は大丈夫でも、今後の膝痛の予防の為にも少しだけでも、継続的なリハビリの運動をおススメします。

当院では手術後のリハビリが終わった方で、継続的に適切なリハビリの運動やパフォーマンス向上の為のトレーニングをしたい方に運動メニューを組んでトレーニングジムで運動していただけますので是非ご相談ください!!

四肢と脊椎の診かたより

この絵は前十字靭帯損傷の有無を把握する為の検査の一つです。

前方引き出し徴候ですが下腿の骨を手前に引っ張っています。前十字靭帯が損傷すると下腿が手前に引き出されるのが大きくなります。

よって、前十字靭帯の役割は下腿が前方へ飛び出さないように止めている役割なんです。

前十字靭帯を完全に断裂してしまうと手術になる場合がほとんどです。

スポーツの場面で損傷する事が多く、強く踏み込んだり、無理に方向転換を行う際に膝がねじれてしまい損傷します。

前十字靭帯の手術後はリハビリテーションが必要になります。スポーツ復帰まで膝関節の可動域の獲得、筋力をつけて安定性の獲得を目指します。

病院でのリハビリが終わっても自分自身で膝の筋トレやストレッチなどのリハビリは継続的に必要になります。

これを怠ると膝に痛みや違和感が出現したりします。

手術で靭帯を再建しているのですが完璧に元通りとはいけません。手術側の筋力が良いほうと比べて弱かったり、動きが少し硬かったり、身体の使い方がどうしても怪我をしたほうをかばって動いてしまい、筋力が弱りやすいです。

スポーツをされている方こそ継続的なリハビリのトレーニングは必要になります。スポーツをやめた方でも今は大丈夫でも、今後の膝痛の予防の為にも少しだけでも、継続的なリハビリの運動をおススメします。

当院では手術後のリハビリが終わった方で、継続的に適切なリハビリの運動やパフォーマンス向上の為のトレーニングをしたい方に運動メニューを組んでトレーニングジムで運動していただけますので是非ご相談ください!!

・後十字靭帯損傷

後十字靭帯は前十字靭帯と交差している靭帯です。

役割は前十字靭帯と反対で下腿が後方に落ち込むのを止める役割です。

後十字靭帯は前十字靭帯と交差している靭帯です。

役割は前十字靭帯と反対で下腿が後方に落ち込むのを止める役割です。

四肢と脊椎の診かた より

上の絵が後十字靭帯損傷の有無を確認する検査の一つです。

後十字靭帯が損傷していると下腿の骨(脛骨)が後方に落ちこんでしまいます。

後十字靭帯損傷を起こす要因としてはスポーツ中の激しい接触による外傷や、交通事故による外傷で生じるものが多いとされています。

例えば、交通事故でダッシュボードに膝を強く打ちつけ、脛骨が後方に強制的に押し込まれ受傷する「dashboad injury(ダッシュボード損傷)」などがあります。このように、脛骨上部を後方に押し込む強い外力が加わった場合に生じるとされると言われています。

後十字靭帯損傷の治療方法ですはリハビリテーションで治していくことが多いです。

前十字靭帯損傷は手術をする事が多いのに後十字靭帯損傷ではそうではないのは何故なんでしょうか?

四肢と脊椎の診かた より

上の絵が後十字靭帯損傷の有無を確認する検査の一つです。

後十字靭帯が損傷していると下腿の骨(脛骨)が後方に落ちこんでしまいます。

後十字靭帯損傷を起こす要因としてはスポーツ中の激しい接触による外傷や、交通事故による外傷で生じるものが多いとされています。

例えば、交通事故でダッシュボードに膝を強く打ちつけ、脛骨が後方に強制的に押し込まれ受傷する「dashboad injury(ダッシュボード損傷)」などがあります。このように、脛骨上部を後方に押し込む強い外力が加わった場合に生じるとされると言われています。

後十字靭帯損傷の治療方法ですはリハビリテーションで治していくことが多いです。

前十字靭帯損傷は手術をする事が多いのに後十字靭帯損傷ではそうではないのは何故なんでしょうか?

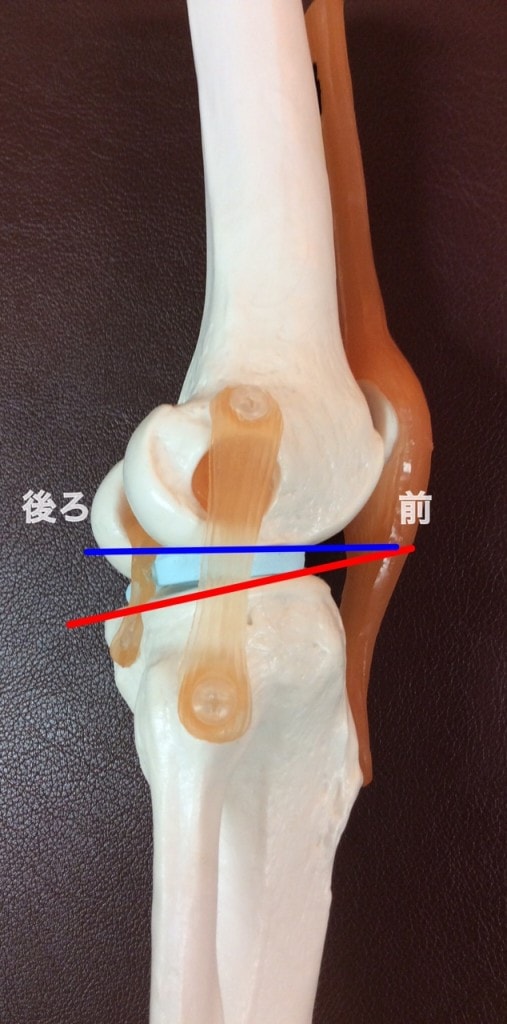

この写真を見ていただくと青い線が大腿骨(上側の骨)の関節面で赤い線が脛骨(下側の骨)の関節面です。

膝関節の前方で交差してます。こらからわかることは、上方から体重がかかった状態では、脛骨(下の骨)が前方に動きやすく不安定。脛骨が後方に動きにくく安定する。ということが考えられます。

よって、前十字靭帯損傷では前十字靭帯が機能をはたさなくなると膝関節が前方に不安定になり、

後十字靭帯損傷では後十字靭帯が働くなってもそれほど不安定になりにくいことが分かります。

また、後十字靭帯が付着している付近は血流が豊富で回復しやすいといわれています。

このような理由で後十字靭帯損傷が保存療法が選択される理由になります。

この写真を見ていただくと青い線が大腿骨(上側の骨)の関節面で赤い線が脛骨(下側の骨)の関節面です。

膝関節の前方で交差してます。こらからわかることは、上方から体重がかかった状態では、脛骨(下の骨)が前方に動きやすく不安定。脛骨が後方に動きにくく安定する。ということが考えられます。

よって、前十字靭帯損傷では前十字靭帯が機能をはたさなくなると膝関節が前方に不安定になり、

後十字靭帯損傷では後十字靭帯が働くなってもそれほど不安定になりにくいことが分かります。

また、後十字靭帯が付着している付近は血流が豊富で回復しやすいといわれています。

このような理由で後十字靭帯損傷が保存療法が選択される理由になります。

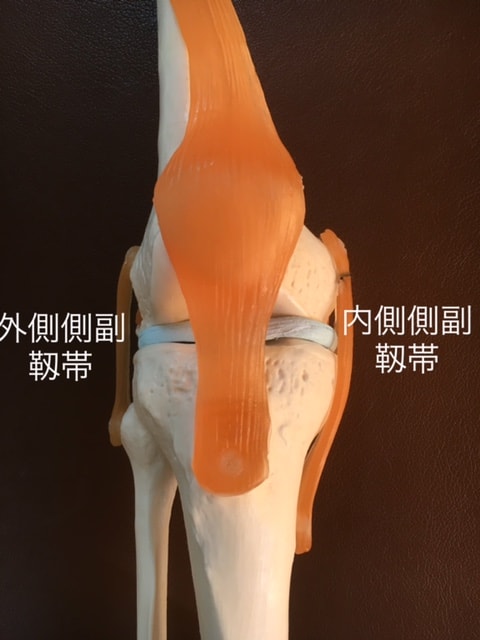

内側側副靭帯損傷

膝関節の内側についている靭帯です。

立っている状態であれば膝関節が内側にねじれる事を防ぎます(X脚方向を制動する)。

膝関節の内側についている靭帯です。

立っている状態であれば膝関節が内側にねじれる事を防ぎます(X脚方向を制動する)。

四肢と脊柱の診かたより

上の絵は内側側副靭帯の損傷の有無、程度を把握する為の検査です。

膝関節を内側に押して足首を外側に引っ張り、膝関節の内側を開くように抵抗をかけます。

内側側副靭帯が損傷していると痛みを訴え、不安定になりこのテストでも健側(良いほうの膝関節)と比べて動きが大きくなります。

膝関節の靭帯損傷の中で内側側副靭帯損傷は多いですが、内側側副靱帯は血行が多いので治癒力が高いとされています。

治療方法は、ほとんどの場合は保存療法が行われます。

保存療法の内容は、腫れや炎症を抑える目的でアイシング、リハビリ内容は膝の動きの獲得のための関節可動域訓練、筋力をつけ安定させる目的で膝関節周囲の筋肉の強化を行います。

四肢と脊柱の診かたより

上の絵は内側側副靭帯の損傷の有無、程度を把握する為の検査です。

膝関節を内側に押して足首を外側に引っ張り、膝関節の内側を開くように抵抗をかけます。

内側側副靭帯が損傷していると痛みを訴え、不安定になりこのテストでも健側(良いほうの膝関節)と比べて動きが大きくなります。

膝関節の靭帯損傷の中で内側側副靭帯損傷は多いですが、内側側副靱帯は血行が多いので治癒力が高いとされています。

治療方法は、ほとんどの場合は保存療法が行われます。

保存療法の内容は、腫れや炎症を抑える目的でアイシング、リハビリ内容は膝の動きの獲得のための関節可動域訓練、筋力をつけ安定させる目的で膝関節周囲の筋肉の強化を行います。

外側側服靭帯損傷

膝関節の外側に着いている靭帯です。

立っている状態であれば膝関節が外側にねじれる事を防ぎます(O脚方向を制動する)。

膝関節の外側に着いている靭帯です。

立っている状態であれば膝関節が外側にねじれる事を防ぎます(O脚方向を制動する)。

四肢と脊椎の診かた より

膝関節を外側に押して足首を内側に引っ張り、膝関節の外側を開くように抵抗をかけます。

外側側副靭帯が損傷していると痛みを訴え、不安定になりこのテストでも健側(良いほうの膝関節)と比べて動きが大きくなります。

症状としては損傷した事による

疼痛、腫脹(腫れ)、発赤、熱感が膝関節の外側に発生します。

また、これらの炎症症状によって膝が動きにくくなります(可動域制限)。

治療としては保存療法(リハビリテーション)がメインです。

他の組織と一緒に損傷している場合は手術(靭帯再建術)が行われる場合があります。

単独の損傷の場合は予後は良いと言われています。

四肢と脊椎の診かた より

膝関節を外側に押して足首を内側に引っ張り、膝関節の外側を開くように抵抗をかけます。

外側側副靭帯が損傷していると痛みを訴え、不安定になりこのテストでも健側(良いほうの膝関節)と比べて動きが大きくなります。

症状としては損傷した事による

疼痛、腫脹(腫れ)、発赤、熱感が膝関節の外側に発生します。

また、これらの炎症症状によって膝が動きにくくなります(可動域制限)。

治療としては保存療法(リハビリテーション)がメインです。

他の組織と一緒に損傷している場合は手術(靭帯再建術)が行われる場合があります。

単独の損傷の場合は予後は良いと言われています。

お客様の声( トレーニングジム会員)

50代女性:お悩みの症状(膝痛)

膝の痛みが軽くなり、長い時間歩けるようになりました。

痛みがある時は整体だけを続けて行き、少し良くなりジムの方も一人一人自分に合ったメニューを写真と文章で解りやすく書いていただき、両方続けている内に痛みも和らぎ日に日に良くなってきました。

また先生とも気楽に何でもお話出来たのも良かったです。

お客様の声(トレーニングジム会員)

50代女性:お悩みの症状(膝痛、姿勢の歪み)

出かけることが苦にならなくなりました。

通院までは膝が悪く買い物にカートが必要になっていました。

しかし通院してからは歩くのが楽になり、出かけることが苦にならなくなりました。

通院までは膝が悪く買い物にカートが必要になっていました。

しかし通院してからは歩くのが楽になり、出かけることが苦にならなくなりました。

Jumpには膝痛でお困りの方がたくさん来院されます。感想を頂いております。こちらをクリックして下さい。 通院までは膝が悪く買い物にカートが必要になっていました。

しかし通院してからは歩くのが楽になり、出かけることが苦にならなくなりました。

通院までは膝が悪く買い物にカートが必要になっていました。

しかし通院してからは歩くのが楽になり、出かけることが苦にならなくなりました。